「三陸海岸と下北半島」縦断の旅

梅、桃、桜が同時期に咲くいわゆる三春の季節であった。加えて、リンゴ、ツツジの花なども見られ、再び春の気分を味わい、なんだか得をしたような感じであった。

浄土ヶ浜の地名は、天和年間(1681~1684)に宮古山常安寺七世の霊鏡竜湖(1727年没)が、「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆したことから名付けられたと言われている。

平成24年 1月には 国指定名勝に選定された。

平成11年の東日本大震災後、津波の影響を受けずに1艘だけ残った船で宮古湾を遊覧

三陸鉄道

普代駅に入ってきた電車

電車の中はクラシックな雰囲気

ここから、青森県三沢の古牧温泉に向かう。

古牧温泉

昨年行われた世界大会で優勝したという。

横浜町

下北半島の中間部陸奥湾に面した町である。下北半島の形をまさかりに例えると、柄の部分を手で握ってちょうど中指が当たるところ。

菜の花を町のシンボルとして町おこしの中心に据え、平成元年には作付面積全国1位を記録したことがある。車窓の両側に黄色い菜の花畑が広がっている。

大間崎

大間といえば本マグロ。一本釣り、マグロの像が海岸寄りに建っている。

ほたて観音、「本州最北端」の碑、石川啄木歌碑、天童よしみ歌謡碑などが林立している。

早速、食堂へ持って行き、ご飯にかけて「ウニ丼」を食べる。

仏ヶ浦

昼食後、食堂前の佐井港で遊覧船に乗り仏ヶ浦観光に向かう。

途中、イルカの群れが歓迎?

ここを訪れた大町桂月が「神の業 鬼の手創り 仏宇陀 人の世為らぬ 処なりけり」と詠んだように、この世のものとは思えないような景観である。

五百羅漢と屏風岩

鷲と梟

十三仏観音

仁王の顔

如来の首

薬研温泉

薬研温泉は、恐山を開いた慈覚大師が、この地でケガをした際に河童に運ばれて傷を癒したという伝説に基づき、「かっぱの湯」と呼ばれるようになった。

薬研渓流に沿って散策

渓流前の露天風呂 |

散策路際の植物 |

恐山

全国から祈祷・供養のために参詣者や観光客が集まる霊場・恐山。

全国から祈祷・供養のために参詣者や観光客が集まる霊場・恐山。862年、慈覚大師円仁は、「東へ向かうこと三十余日、霊山あり。その地に仏道をひろめよ」との夢のお告げに従い諸国を行脚、そして辿り着いたのが、この地 恐山であると言われている。

日本三大霊山* の一つに数えられ、立ちこめる硫黄臭と荒涼とした風景は、まさに恐山。

* あと2つの霊山は、滋賀県の比叡山と和歌山県の高野山

賽の河原

極楽浜

奥入瀬渓流

渓流沿いには銚子大滝、阿修羅の流れ、雲井の滝等多くの景勝地がある。

石でできた小屋「石ヶ戸」

昔、鬼神のお松という美女の

盗賊が住処としていたという。

雲井の滝

十和田湖への魚の遡上を阻止した魚止めの滝「銚子大滝」

十和田湖

十和田湖周辺は、冷温帯林(ブナ林)や亜寒帯林(ダケカンバ林)が広がり、クマタカやイヌワシ、ツキノワグマなどの野生動物が生息しており、国指定十和田鳥獣保護区(大規

1903年に和井内貞行らによりヒメマスの最初の放流が行われたが、これは、大河内傳次郎、小夜福子出演の「われ幻の魚を見たり」の映画となった。

奥入瀬渓流への流れ口にある「子ノ口」から「休屋」まで湖上遊覧をする。

前方に見える橋の下から奥入瀬渓流へ流れ出る。

山肌には山桜が咲いている。

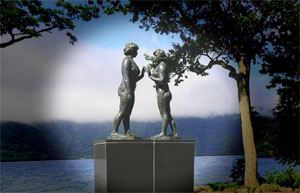

高村光太郎作「乙女の像」

五色岩

甲島

湖上遊覧の後、青森空港から小牧の名古屋空港まで戻り、旅を終える。 |

青森空港の日没 |

旅の思い出「国内旅行」目次に戻る