【18日】

近鉄名古屋から、クラブツーリズム専用列車の「かぎろひ」に乗り大阪上本町に行き、バスに乗り換える。

バスで明石まで行き明石海峡大橋を通って淡路島へ渡る。

まず淡路ハイウェイオアシスに寄って休憩。兵庫県立淡路島公園の一角にあり、天気が良ければ、明石海峡大橋や大阪湾の大パノラマが楽しめるはずだが、あいにくの曇り空、橋もかすんで見える。 まず淡路ハイウェイオアシスに寄って休憩。兵庫県立淡路島公園の一角にあり、天気が良ければ、明石海峡大橋や大阪湾の大パノラマが楽しめるはずだが、あいにくの曇り空、橋もかすんで見える。このあと、「あわじ花さじき」に行く。 |

|

| あわじ花さじき 「あわじ花さじき」は花の島にふさわしい花の名所として、淡路島北部丘陵地域の頂上部に兵庫県が平成10年4月に設置。 標高298〜235mの海に向かってなだらかに広がる高原に一面の花畑が広がっている。(面積約15ha) |

|

|

明石海峡・大阪湾を背景に季節により変わる花のジュウタンを楽しめるはずが、この冬の寒さのため菜の花を鑑賞するだけとなった。 |

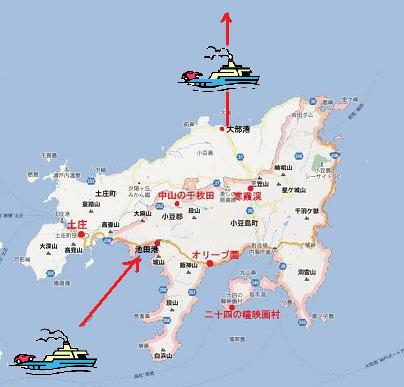

淡路島を縦断し、大鳴門橋を通り四国へ渡り、高松港から瀬戸内海をフェリーで小豆島・池田港へ。 |

|

長いキリンの首を持ったフェリー |

池田港 |

宿泊地の土庄(トノショウ)に向かう途中で、ギネスブック認定の世界一狭い海峡である土淵(ドブチ)海峡を通る。 この海峡を渡ると、認定書を貰えるとのこと。 |

一番狭いところで幅9.93mしかない海峡 |

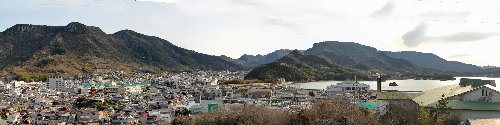

海と山に囲まれた土庄の町 |

|

| 【19日】 朝から晴天。土庄の港に朝日が昇り明るくなってくると、港の中の小島に続くエンジェルロード(天使の散歩道)が浮かび上がってくる。潮の干満で一日に2回この道が出てきて、その間にカップルが小島に渡ると幸せになれるとされている。 |

|

エンジェルロード |

|

|

|

| 朝食後、中山の千枚田に向かう。 小豆島の中心部池田町中山地区の北側にある湯船山の山腹に、棚田百選に選定された中山千枚田が広がっている。かなり急な斜面におよそ800枚の田が段々に重なっており、昨年の日本映画アカデミー賞を総なめした映画「八日目の蝉」のロケ地でもある。 この映画をきっかけに、長年行われていなかったこの村の「虫追いまつり」が復活したとのこと。 |

|

| 小豆島オリーブ公園 日本のオリーブ発祥の地にある「道の駅」 内海(うちのみ)湾を見下ろす丘の上に、オリーブ畑やハーブガーデン、ギリシア風車など地中海沿岸のような風景が広がる。オリーブ栽培を紹介したオリーブ記念館あり、オリーブの葉を使ってミニリース作りの体験をさせてくれた。  |

|

ギリシャ風車 |

|

丘に広がるオリーブ畑。先日行ったチュニジアの、車で何時間走っても延々と続くオリーブ畑に比べると、まるで箱庭の感が否めない。 右の写真は、記念館をバックに立つモニュメント。 |

|

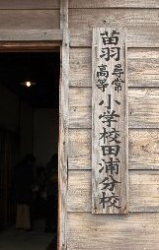

| 二十四の瞳映画村 映画「二十四の瞳」と言えば我々の年代では高峰秀子を思い浮かべるが、ここは1987年(昭和62)、田中裕子主演で再映画化された、「二十四の瞳」のオープンセットを利用した観光施設。 苗羽(ノウバ)の海に面した約1万平方mの敷地には、昭和初期をイメージした民家や漁師の家などが軒を連ねている。古い民家には、当時をしのばせる絣の着物が干してあり、古井戸や昔懐かしいマルキンしょうゆの看板も見られる。壺井栄文学館や松竹映画館をはじめ、1950年代の映画ギャラリーを備えたキネマの庵なども揃っている。 |

|

|

|

|

奥の海沿いには、小説の中で12人の児童と大石先生が出会った岬の分教場が再現されている。校庭にはボンネットバスが停まっている。 明治32年に建てられた実際の分教場は少し離れた街の中に保存されている。   |

「二十四の瞳」群像前で鯉幟がはためいていた。 |

|

|

左の写真が今でも保存されている明治32年建設の分教場 |

寒霞渓 日本三大渓谷美の一つに数えられ、東西7キロメートル、南北4キロメートルにわたっている。火山活動により堆積した疑灰角礫岩などが、200万年にわたる度重なる地殻変動と水や風の侵食で現在の奇岩や岸壁が形成された。日本屈指の奇勝として日本書紀にも記述がある。 1923年(大正12年)に国の名勝に指定されている。 風雨の浸食によってつくられた奇岩、垂直にそそり立つ大岩壁の中を走るロープウェイからの眺めはまさに絶景。 |

|

寒霞渓展望台から瀬戸内海を見降ろすパノラマ。 左の方に大鳴門橋が見えるはず。 |

|

| この後、小豆島北部の大部港からフェリーに乗り岡山県日生(ヒナサ)へ渡り、大阪上本町経由名古屋に戻る。   |

|

旅の思い出「国内旅行」目次に戻る |

|