【1日目】

JR名古屋駅発<東海道新幹線>JR東京駅⇒宇都宮

⇒大谷観音、大谷資料館

鬼怒川温泉泊

【2日目】

日光<日光杉並木>輪王寺、東照宮<日光いろは坂>中禅寺湖、 華厳の滝

である。

4月7日朝早く新幹線の名古屋駅から「こだま」で東京へ向かう。

新幹線の中はwi-fiが使えると思ってタブレットを持って行ったが、「こだま」は駄目だった。東京までの3時間が退屈。

東京で観光バスに乗り換えて、宇都宮まで行ったが、都内の渋滞が激しかった。いっそのこと、宇都宮まで電車で行けば良いのにと思った。

宇都宮到着後、昼食に餃子と薬膳粥を食べる。餃子は、水餃子、焼き餃子、揚げ餃子、スープ餃子、蒸し餃子の5種類が出て来た。

坂東33霊場の第19番札所にあたる。高い岩山の岩壁に彫られた十躰の石仏は、国の重要文化財・特別史跡の指定を受けている。

不動明王と毘沙門天に守られた本尊の千手観音は、弘仁元年(810)弘法大師が刻んだと伝えられている。

お堂の上の山は御止山(おとめやま)といい、国の名勝に指定されている。

江戸時代に、日光輪王寺の御用山として一般の人は立ち入ることを禁止されていたためこのように呼ばれたと言う。

本尊の千手観音

池には弁財天が祀られ、

白蛇が仕えている。

大谷観音のすぐ近くには、高さ27mの大谷石造りの巨大な平和観音が建っている。第2次世界大戦の戦没者の慰霊と世界平和を祈って造られたもの。

この後、大谷石の掘削の歴史が分かる大谷資料館へ行く。

大谷石採掘に関する歴史と変遷を紹介し、あわせて採掘道具や運搬具などの資料も展示している。

坑内の平均気温が8度と安定しているため、米の地下貯蔵庫として使用されたこともあるが、現在は音響のよさを生かしコンサートや演劇会場、映画やドラマのロケにも使われている。

コンサートや演劇用の舞台

假屋崎省吾のオブジェ

ライトアップで幻想的な雰囲気

この夜は、大谷川を越えて鬼怒川温泉泊。

鬼怒川温泉は、江戸時代に発見され、当時は日光詣の僧侶や大名のみが入ることを許されたという由緒正しき温泉であったが、明治以降に一般開放されてからは鬼怒川渓谷沿いに旅館やホテルが建ち並ぶ大型温泉地として発展した。

世界遺産・輪王寺

本堂・大猷院・慈眼堂・常行堂・中禅寺・大護摩堂・四本龍寺等のお堂や本坊、さらに15の支院を統合して全体を「日光山 輪王寺」と総称する。

輪王寺では、徳川家康公400年御遠忌を記念し、平成の大修理中で、三仏堂は工事用の幕に覆われ、全面には実物大の写真パネルが掲げられていた。入口には、本来「陽明門」に祀られ、家康公を護り続ける「風神・雷神像」が、146年ぶりに特別公開されていた。

行く先々で、案内する僧が、お守りやお札などの購入を勧めるのにはうんざりする。

元和3年(1617年)に、祭神徳川家康を祀る神社として、2代将軍秀忠により創建。現在残る社殿のほとんどは、寛永11から13年(1634~1636年)年に3代将軍家光により造り替えられ、国宝や重要文化財に指定されている。平成11年(1999年)には、「世界遺産」に登録された。

高さ9m、柱の直径1.2m、花崗岩で造られた日本一の石鳥居をくぐると左手に五重塔が。

高さ35mと少し小振りな五重塔。 文化14年(1817)に再建されたもの。 |

仁王に守られている表門(仁王門) |

神厩舎の長押(なげし)の上には、左甚五郎作の木彫像「見ざる 言わざる 聞かざる」の三猿をはじめ沢山の猿の像が掲げられている。

伊達正宗寄進の鉄の灯篭。

ポルトガルからの輸入鉄で造られたものと言われる。

日本を代表する最も美しい門で、いつまで見ていても見飽きないところから「日暮の門」とも呼ばれている国宝・陽明門。

故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500以上の彫刻がほどこされている。

故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500以上の彫刻がほどこされている。

平成大修理中に羽目板を外すと、奥から現れた宝暦年間の極彩色の壁絵。工事が終わればこの壁絵も見られなくなってしまうので今生の見納めか。

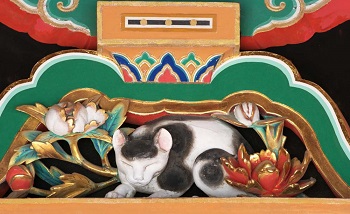

左甚五郎作の国宝・「眠り猫」とその裏側にある「雀」。猫が雀には目もくれず眠っている平和な様子を表していると言われる。

陽明門の左右に延びる国宝の廻廊。

外壁には極彩色がほどこされた一枚板で花鳥の透かし彫りがなされている。

外壁には極彩色がほどこされた一枚板で花鳥の透かし彫りがなされている。

陽明門そばに立つ樹齢800年の杉の樹。東照宮が建つ前からこの地にあった。

東照宮参拝後、昼食に日光名物の湯葉御膳を食べる。

東照宮参拝後、昼食に日光名物の湯葉御膳を食べる。出て来た食器は馬鹿でかいが、中身は湯葉とこんにゃくが少しだけでがっかり。

昼食後、日光いろは坂を通り、中禅寺湖、華厳の滝へ向かう。

いろは坂は栃木県日光市馬返から、同市中禅寺湖畔間の国道120号の坂道を指し、初期のいろは坂が48箇所のヘアピンカーブがあったことからその名が付けられたとされる。現在の「いろは坂」は、下り専用の「第一いろは坂」と登り専用の「第二いろは坂」に分けられたが、今でもこの二つの坂に存在する48のカーブをいろは48音に例えている。

中禅寺湖

奥日光の入り口に位置する中禅寺湖は、海抜1269m、自然湖としては日本一の高さを誇る。周囲約25km、最大水深163mで、およそ2万年前に男体山の噴火による溶岩で渓谷がせき止められ、湖となったといわれている。穏やかな気候と美しい景色のため、明治から昭和初期に外国人の避暑地として賑わった。

日光には四十八滝といわれるくらい滝が多い日光周辺で、最も有名とも言えるのが華厳ノ滝で、那智の滝、袋田の滝と共に日本三大名瀑の一つに数えられている。

滝壺間近から見上げるには、エレベーターで降りて行かなければならないが、約1分で550円もかかる。中禅寺湖の水が、高さ97メートルの岸壁を爆音とともに一気に落下する壮大な滝を楽しむことができる。

下から見上げた滝

地上から見下ろした滝