アンマン城跡

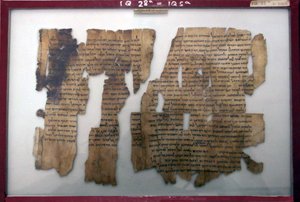

アンマンのダウンタウンを一望できる小高い丘ジャバル・アル・カラーの上に建てられたアンマン城は、青銅器時代に建てられた要塞に始まるが、数千年にわたり破壊と再建が繰り返えされてきた。眼下の円形劇場以外は往時の姿をとどめているものは殆どないが、博物館には紀元前1,2世紀に書かれた聖書の原本に近いといわれる写本集の一部「死海文書」などの貴重なものが保存されている。 |

|

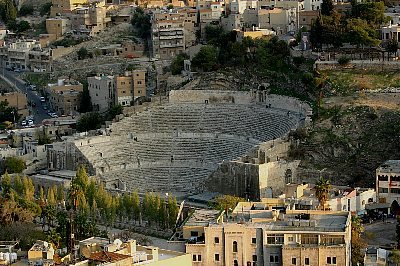

ローマ皇帝アントニヌス・ピウスが1世紀に造らせた野外円形劇場。収容人員は6000人を誇り、現在でも様々な催しに使われている。 |

ヘラクレス神殿跡

死海文書 |

ジェラッシュ遺跡へ

アンマンの北に位置するジェラッシュは、ローマ帝国の繁栄とともに東西交易の商業都市として栄えたが、その後の地震や異教徒の襲来などで崩壊したものの、ローマ時代の町の面影をほぼ完全な形で残している。

|

|

129年に時の皇帝ハドリアヌスが訪れたのを記念して造られたハドリアヌス帝凱旋門。

|

ゼウス神殿

元の神殿はヘレニズム時代に造られたが、現在残っているのは2世紀に造られたもの.。司祭のみ入れる聖域となっていた。

|

|

女神アルテミスにささげられた壮麗なアルテミス神殿は、12本の大きな柱が林立している。

|

|

ゼウス神殿の隣にある南劇場は、3000人収容で、ほぼ完全な状態で保存されており、毎年7、8月にジェラシュ・フェスティバルが行われている。この日は退役軍人のボランティアがパイプ楽器の演奏をしてくれた。

|

|

沢山の柱が立つメインストリートの列柱通り

|

遺跡の草むらに可愛い花が。

デクマノス大通り

戦闘用馬車の競走が行われていた長さ245m、幅52m、収容人員15,000のヒポドローム(競馬・戦車競技場)では当時のいでたちでのアトラクションが行われていた。 |

|

3000人収容の卵型公共広場・フォーラム、ここから列柱通りにつながる。

|

世界遺産クセイル・アムラ(アムラ城)へ

クセイル・アムラは、ヨルダンの首都アンマンから東約150km、周りには何もないシリア砂漠の中にぽつんと建っている。

8世紀に栄えたウマイヤ朝のカリフ(イスラムの最高指導者を表す)が大小30の宮殿を建設したが、その中でこのクセイル・アムラが特に保存状態が良く、1985年に世界遺産に登録された。

|

|

宮殿は隊商宿を増改築した石造りで、内部は大きく「謁見の間」と「浴場施設」に分けられ、浴場は温水浴室、冷水浴室、サウナのような熱浴室からなっている。この浴場並びに謁見の間には、砂漠での狩猟場面、神話の一場面などを題材にしたイスラム文化には珍しいフレスコ画が見られ、裸体の踊り子までもが描かれている。

|

|

|

|

|

モザイクの町マダバ

アンマンの南30kmにある小さな町マダバはビザンチン帝国時代に「モザイクの町」として繁栄した。 |

|

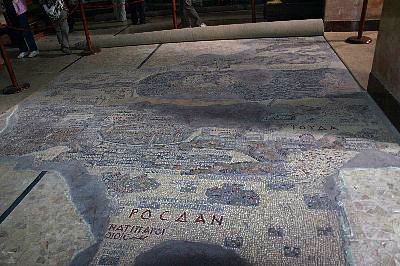

セント・ジョージ教会

マダバがビザンチン帝国(東ローマ帝国)支配下で最盛期を迎えた西暦560年頃に建てられたギリシア正教の教会。

|

|

|

|

床には、200万ピース以上の石片を使って、6世紀のパレスチナからエジプトまでの地図がモザイクで画かれている。

|

|

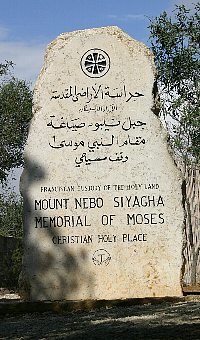

モーゼ終焉の地ネボ山 モーゼ終焉の地ネボ山

ユダヤ人を率いてエジプトを脱出したモーゼ終焉の地ネボ山は、マダバの西10kmにある。頂上には、モーゼの死を後世に伝える十字架やフランシスコ修道会の教会が建っている。現在修復中で、その中には4世紀の建造物やモザイクが残されている。

|

ネボ山からヨルダン渓谷を一望 |

■死海へ。

ヨルダンとイスラエルの国境にあるヨルダン渓谷を流れるヨルダン川の行きつく先に死海がある。

湖面の海抜はマイナス418メートルと、地表で最も低い場所にあり、塩分濃度が通常の海水の約10倍、30%近くあるため、生物が棲めないが、どんなカナヅチでも浮くことができる。しかし、長時間入っていると、「ナメクジに塩」のように身体から水分がなくなるのではないかと心配になる。

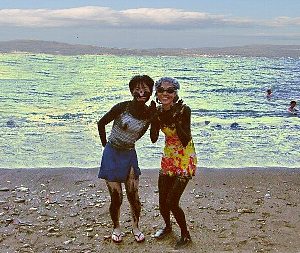

ミネラル分を多く含み内臓疾患に対する薬効や美肌効果があるということで、女性群は泥を体中に塗って真黒になっている。 |

|

死海の向こうにうっすらと見えるのはイスラエル。 |

同行のお二人、この後、一段と美しくなりました。

|

|

定番の浮遊スタイル |

こんな恰好もできる。 |

|

海からあがってビールを飲もうかと思ったら、缶ビールで約1000円、しかもオランダ製なのか「AMSTEL」という名前。銀座のバーより高いのにはびっくり。 |

|

きれいな花を見かけた。

死海という名に似つかわしくない。

|

世界遺産ペトラ遺跡

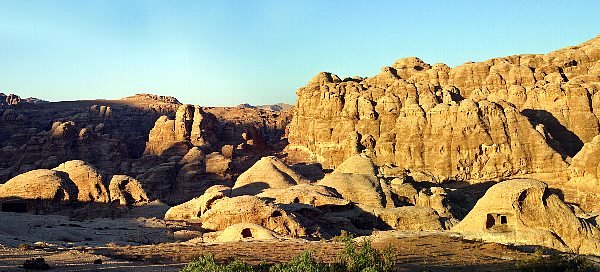

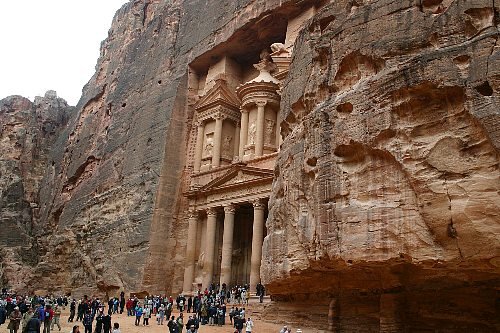

「バラ色の都市」ペトラは、紀元前4世紀頃、アラビアを起源とする遊牧民族ナバテア人によって栄えた隊商都市で、ナバテア王国の南の都と呼ばれた。

ペトラ遺跡は1985年、ヨルダンで最初に世界遺産に登録されたが、日本人が一度は行ってみたい世界遺産のベスト10に毎年ランクされる。

|

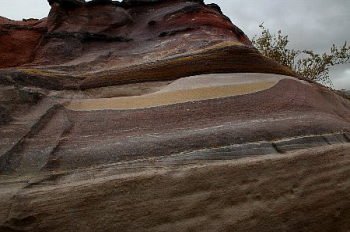

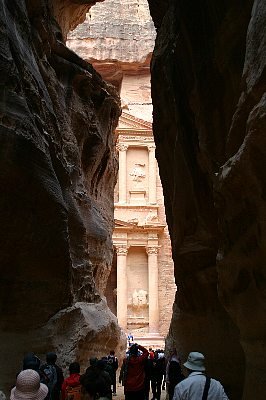

岩の間を抜ける「シーク」と呼ばれる狭い道の頭上に迫る断崖の高さは、高いところで約100m。狭い道を大勢の人がつながって歩き、人を乗せた馬車やラクダが行きかう。ローマ時代の石畳みも残っている。道の両側には、ナバテア人が造ったダムや水路、その後ローマ時代に作られた水路が見られる。白、黒、ピンクと色とりどりの岩肌が、何層にもなって延々と続いている。

|

細く暗い道を約1.5km、30分ほどかけて進むと、突然光が差し込み、岩と岩の裂け目から、砂岩をくり抜いて造られた巨大な建物が目の前に現れる。バラ色の岩肌をもつ巨大建造物エル・カズネだ。 細く暗い道を約1.5km、30分ほどかけて進むと、突然光が差し込み、岩と岩の裂け目から、砂岩をくり抜いて造られた巨大な建物が目の前に現れる。バラ色の岩肌をもつ巨大建造物エル・カズネだ。

映画『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』の舞台となった宝物殿エル・カズネは、高さ約43m・間口約30m、ヘレニズム様式の影響が色濃い2階構造の神殿風建物で、紀元前1世紀頃の創建。

|

| さらに奧へ進むと、3、000人以上の収容規模をもつ円形劇場をはじめ、凱旋門、大神殿などローマ遺跡が現れ、通りの右手には王家の墓と呼ばれる岩窟墳墓群が建ち並ぶ。 |

|

33段の階段席を持つ円形劇場 |

凱旋門 |

|

大神殿

岩山を彫って造られた王家の墓群 |

|

ブラックアイリスが砂地の中から芽を出してきている。実際に黒い花が咲いているのを見たいものだ。 |

|

赤、白、黄、黒と色とりどりの岩から採った砂でボトルの中に絵を描くサンドボトルが、ここの売り物。

愛知万博で実演していたのを思い出す。 |

|

|

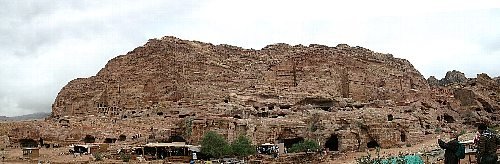

ペトラ最大の遺跡エド・ディル に行くには、大神殿の前を抜けて、山道を約1時間登らなくてはいけない。ところどころ敷き詰めた石段だけでも900段はある。ロバに乗って登る人もいるが、凸凹道のため、振り落とされないように必死にしがみついている感じ。

|

|

|

やがて上のほうに、エド・デイルの丸い屋根が見える。もう少し。 |

|

|

高さ45m、幅50m、荘厳な神殿の周囲には、修道僧が住んでいた多数の洞穴住居がある。正面の丘から見渡す景色は雄大。 |

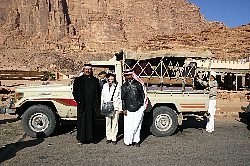

ペトラからリゾート地アカバを通って、映画『アラビアのロレンス』の舞台となったワディ・ラム砂漠へ 。 ペトラからリゾート地アカバを通って、映画『アラビアのロレンス』の舞台となったワディ・ラム砂漠へ 。

途中、モーゼの兄・アロンの墓を遠くに見たり、樹が一本も生えていないごつごつの岩山を眼下に見る。

|

|

砂漠の入り口で4WD車に乗る。全部トヨタの車だ。

一面赤い砂漠で覆われた一帯を4WD車で走る。

|

|

|

砂ほこりが心配で、マスクにメガネ、カメラにはビニールの覆いと万全を期したが、前日に雨が降ったためか、全くほこりがたたなかった。 |

|

腹の底がひっくりかえるようにガタガタ揺られながら、片手で手すりにしがみつき、片手でカメラのシャッターを押したが、偶然画面の真ん中に写った絵が何枚かあった。下は、「知恵の七柱」前を疾駆する4WD。 腹の底がひっくりかえるようにガタガタ揺られながら、片手で手すりにしがみつき、片手でカメラのシャッターを押したが、偶然画面の真ん中に写った絵が何枚かあった。下は、「知恵の七柱」前を疾駆する4WD。

|

|

原住のサムード人が住んでいたのか、狩りの様子などを岩に掘った絵が見られる洞窟がある。ちょうど朝の太陽が、岩山の上に昇ってきたので、ますますあたりが赤く染まってきた。

|

|

|

|

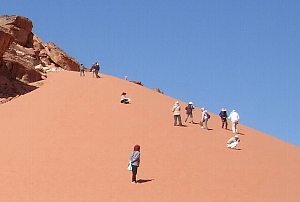

朝早く着いたため、まだ足跡もない赤い砂山があった。我先にと駆け上り、砂を袋に詰めたり、戯れたりと大はしゃぎ。

|

|

|

この近くは、燐鉱石の産地として栄え、今も加工工場があちこちで見られ、砂漠の中を輸送用の貨物が走っている。かつて使われた木製の貨車も展示されている。

|

|

|

「シリア・ヨルダンの旅」トップページへ |

|

「ドバイ」のページへ  |

|

「シリア」のページへ |

シリアから国境を越えて、ヨルダンへ。

シリアから国境を越えて、ヨルダンへ。

シリアから国境を越えて、ヨルダンへ。

シリアから国境を越えて、ヨルダンへ。