一日目は、名古屋駅集合、新東名高速を経由して伊豆へ。

伊豆・三津(みと)シーパラダイス

日本に初めてラッコを入れたのはこの水族館で、セイウチの飼育もここが初めてと言われている。

イルカ、シャチ、アシカなどのパフォーマンスが見られる。

伊豆の国パノラマパーク

ロープウェイで国道をまたいで山頂へ行くと富士山と駿河湾が望めるはずだったがあいにく曇り空のため、アイスクリームを食べただけで戻ってきた。

修善寺温泉の歴史は、平安時代に弘法大師が開いたという修禅寺の歴史とともにあり、弘法大師が湧出させたとされるシンボル的存在の独鈷の湯が修善寺温泉の起源となっている。

ここで一泊した翌朝、温泉街を散策した。

丁度菊祭りがおこなわれており、街中は菊で飾りつけられていた。

★修禅寺

当山の正式な呼称は『福地山修禅萬安禅寺(ふくちざんしゅぜんばんなんぜんじ)』、 略して福地山修禅寺と呼ばれている。

大同2年(807年)、弘法大師に依って開創され、その後約470年間は真言宗として栄えたが、鎌倉時代になり、中国から蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)禅師が入山して臨済宗に改宗。臨済時代は二百数十年間続き、やがて室町時代(1489年)に韮山城主北条早雲が遠州の石雲院から隆渓繁紹(りゅうけいはんじょう)禅師を住職として招いて曹洞宗に改宗している。

恥ずかしながら地名は修善寺と書くが、寺は修禅寺と書くと初めて知った。

★独鈷の湯(とっこのゆ)

修善寺温泉にある史跡的な温浴施設。伊豆最古の温泉ともいわれる。

空海(弘法大師)が大同2年(807年)に修善寺を訪れたとき、桂川で病んだ父親の体を洗う少年を見つけ、その孝行に感心した大師は、「川の水では冷たかろう」と、手に持った独鈷杵で川中の岩を打ち砕き、霊泉を噴出させ、この温泉が疾病に効くことを説き、これにより父子は十数年来の病を完治させることができたという伝説が残っている。これよりこの地方に湯治療養が広まり、修善寺温泉が始まったとされる。

修善寺川(通称:桂川)の川中にあり、土台の岩や大きな石を組んで浴槽をかさ上げし、かつては入浴を楽しめるようになっていたが、現在は法律上の浴場としての位置付けではないため禁止されている。

温泉街の中心を流れる桂川沿い、独鈷の湯の脇を通る楓通りから上流の滝下橋までの約300m、竹で囲まれた遊歩道。

ミシュランガイドで2ツ星を獲得した。竹林の中に自然石を敷き、建仁寺垣や桂垣を配した風景は、「伊豆の小京都」と称される修善寺にふさわしい。

朝早く歩くと静かな雰囲気が心を和ませてくれる。

修善寺温泉を出発して、土肥へ向かう途中、中伊豆ワイナリーに寄り、いろいろなワインを試飲した。

ここは、1999年にシダックス創業者の志太勤が自らの私財を投じて創業した観光施設・中伊豆ワイナリー ヒルズの中心施設となっている。

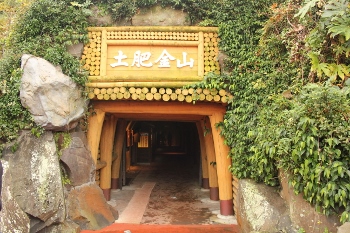

伊豆市の指定史跡になっており、1972年からテーマパークとして一般に公開している。

観光坑道内には当時の鉱夫らの人形が再現されている。また、砂金採りの体験もできる。

金山資料館「黄金館」には、土肥金山に関する資料や鉱石などが展示され、ギネスにも認定された250kgの世界一の巨大金塊がある。

土肥から清水港まではフェリーで渡る。この航路は昨年4月、海の上の県道223(フジサン)号をとして認定された。天気が良ければ、富士山が目の前に見ることができるはずだったが。

清水港からひたすら名古屋へ向かった。途中交通事故があり渋滞していたが、全員無事に帰着した。