|

|

平城宮の正門にあたる朱雀門。左右には高さ5.5mの築地が設けられていた。

朱雀門の真北約800先に大極殿が見える。 |

全長約30m、マスト高さ約15mの遣唐使船も復原展示されている。 |

|

朱雀門から大極殿に向かう途中、近鉄電車の踏切がある。電車がしょっちゅう通るのでその都度遮断機が下りて

待ちぼうけ。「この暑いのに。地下道でも作って立体交差にしておけよ」と云いたくなる。 |

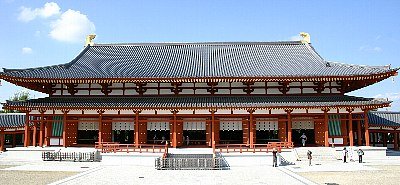

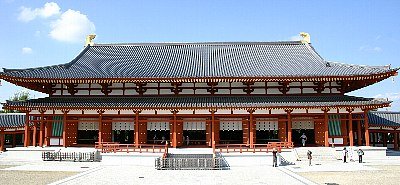

大極殿入口からみたところ。 |

|

大極殿前庭から見た全貌

復原なった大極殿 |

|

天平の衣装を着て歩いている女性 |

谷村新司が歌っている遷都1300年祭のテーマソング「ムジカの花」のCD

ムジカとはラテン語のミュージックのこと |

|

|

|

|

|

|

このあと、遷都1300年祭の行われている平城京跡から、唐招提寺、薬師寺、石舞台を訪ねた。

唐招提寺は、南都六宗の一つである律宗の総本山である。

多くの苦難の末、来日をはたした鑑真大和上は、東大寺で5年を過ごした後、天平宝字3年(759)に戒律を学ぶ人たちのための修行の道場として「唐律招提」を開いた。

当初は、講堂や経蔵、宝蔵などがあるだけだったが、8世紀後半、鑑真和上の弟子の一人であった如宝の尽力により、金堂が完成したといわれる。

平成12年(2000)よりはじまった10年がかりの「金堂平成大修理事業」は、創建以来最大規模の大修理であったが、木材は極力あるがままのものを使用している。また、国宝の千手観音をはじめとした仏像も、金箔は張り替えず、はがれ防止の処理をしただけであるため、歴史の重みを残した修復となっている。 |

|

修復なった国宝・金堂 |

|

国宝・講堂

鐘楼 |

国宝・千手観音

(撮影禁止のためHPからコピー)

国宝・宝蔵 |

|

|

|

|

境内に咲く秋の七草の萩 |

|

|

|

薬師寺は「法相宗[ほっそうしゅう]」の大本山。

天武天皇により発願(680)、持統天皇によって本尊開眼(697)、更に文武天皇の代に飛鳥の地において堂宇の完成を見た。その後、平城遷都(710)に伴い現在地に移された。

享禄元年(1528)の兵火では、東塔を除いて諸堂が焼け落ちたが、昭和42年当時の高田好胤管主が復興の計画を立て、金堂、西塔、中門、回廊、大講堂と次々に復興された。

|

|

金堂 |

国宝・東院堂 |

|

大講堂

正面41m、奥行20m、高さ17mの伽藍最大の建物 |

国宝・薬師三尊像

(薬師寺HPから) |

|

東塔(国宝)

薬師寺で唯一創建当時より現存している建物の東塔は、一見六重に見えるが、実は三重の塔。これは各層に裳階[もこし]と言われる小さい屋根があるためで、この大小の屋根の重なりが律動的な美しさをかもし出し「凍れる音楽」という愛称で親しまれている。

今年の11月から、約10年かけて解体修理が行われるので、これが見納めか。

|

西塔

享禄元年(1528)に兵火で焼失したが、

昭和56年に453年ぶりに復興された。 |

|

中門の番人・二天王像

|

|

玄奘三蔵院伽藍

『西遊記』で有名な中国唐時代の僧侶玄奘三蔵[げんじょうさんぞう]は、法相宗の始祖に当たる。現在、薬師寺と興福寺が法相宗の大本山となっている。

玄奘三蔵と深い縁のある薬師寺は、遺徳を顕彰するため全日本仏教会より昭和56年(1981)に玄奘三蔵の分骨を受け、平成3年(1991)玄奘三蔵院伽藍を建立した。

平山郁夫画伯が30年の歳月をかけて完成した入魂し、玄奘三蔵求法の旅をたどる「大唐西域壁画」が、玄奘塔北側にある大唐西域壁画殿に祀ってある。 |

|

玄奘三蔵院伽藍 |

境内に咲く白い萩 |

|

|

|

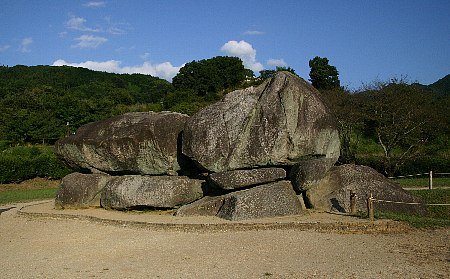

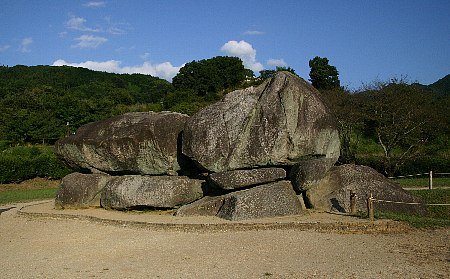

石舞台古墳は、飛鳥歴史公園内石舞台周辺地区の中央に位置するわが国最大の方形墳である。

被葬者は明らかではないが、7世紀初め頃の築造と推定されている。

30数個の花崗岩が使われており、天井石は南側が約77トン、北側が約64トン、総重量約2300トンとかなりの重量で、造られた当時の優れた土木・運搬技術の高さがうかがわれる。

盛土がなく、巨大な両袖式の横穴式石室を持つ独特の形状で、わが国における代表的な方形墳である。

天井席の上面が広く平らで、まるで舞台のように見えるその形状から古くから「石舞台」と呼ばれている。

石舞台

|

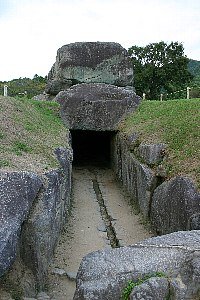

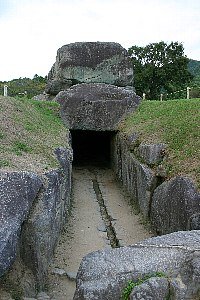

石舞台の下にある石室への道 |

|

|

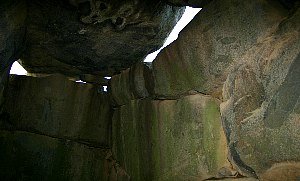

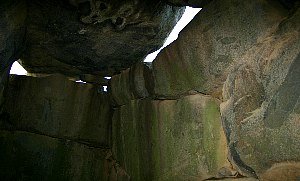

石室内 |

今年は咲くのが遅いヒガンバナが見られた |

|

|

|

平城京遷都1300年祭と大和路

平城京遷都1300年祭と大和路