脇本陣は本陣の予備として建てられた宿泊施設。ここは特に加賀藩が利用していたので、加賀本陣とも呼ばれた。

本陣跡

公家や幕府役人、大名などの宿泊所。

明治11年(1878)明治天皇北陸巡幸時の

行在所となり、記念碑が立っている。

福井藩内で強制使用されていた藩札の両替所跡

江戸時代に酒造業を営む傍ら脇本陣にも

指定された有数の旧家。福井県内でも最古の町家。

天保年間には、55軒あった旅籠の中でも若狭屋は大きい旅籠であった。

万葉の里味真野苑

福井県越前市味真野(あじまの)は、平城の都からこの地に流された中臣宅守(なかとみのやかもり)と都に残る妻の狭野弟上娘子(さののおとがみのおとめ)の間で詠まれた情熱的な相聞歌が万葉集に63首も残されていることで知られている。

また、万葉集を代表する歌人・大伴家持と大伴池主との間で交わされた歌にも、越前市・武生を読んだものがあり、これらにちなんで整備されたのが万葉の里味真野苑。

能登に入って、久しぶりに千里浜のなぎさドライブウェイを車で走る。

何度か来ているが、荒天で通行止めが多かったが、この日は幸い日本海も穏やかであった。

天皇皇后宿泊記念植樹前で

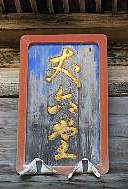

妙成寺(ミョウジョウジ)

翌日、先ず石川県羽咋市にある日蓮宗本山の金榮山妙成寺に参詣。加賀百万石前田家ゆかりの寺である。

約700年余前、日蓮聖人の弟子日像聖人が当山の初めを建立し、加賀前田家初代から5代にわたって造営に努めた。今では10棟の重要文化財を持つ名刹である。

総門

重文・二王門

寛永2年(1625)建立

前田利常の帰依により建立

元和4年(1618)建立、栃葺き屋根

名勝庭園

江戸時代前期の作庭

浄行堂

穢れを清める浄行菩薩をまつる

重文・祖師堂

宗祖日蓮大菩薩像を安置

さざれ石

日本の国神三十体を祭祀

丈六堂(釈迦堂)

貞享3年(1687)建立、丈六(約五m)の釈迦牟尼仏を奉安

蛇が池(ジャガイケ)

「蛇ヶ池」と呼ばれているが、蛇にまつわる伝説が数多く残されているのがその名前の由来だそう。

羽咋市から寄贈された二羽の白鳥が生息しており、「白鳥の湖」と呼ぶ人が居るが、その姿を見られるのは運が良い人だそうだ。

国定公園雨晴海岸は、富山県高岡市国道415号線沿いにあって、富山湾越しに3,000m級の雄大な立山連峰を眺めることができる。万葉の歌人、大伴家持もこの風景をこよなく愛し、多くの歌を詠んだ。源義経が奥州へ落ちのびる途中、俄か雨の晴れるのを待ったという「義経岩」があり、地名「雨晴」の由来ともなっているとのこと。雨晴海岸から氷見市の松田江の長浜までは「白砂青松百選」・「日本の渚百選」に選ばれている。