8時50分ごろ、集合場所から出発。

8時50分ごろ、集合場所から出発。ツアーのキーワードは、「世界遺産」、「温泉」、「滝」だったので、美濃I/Cから東海北陸道に入った時に、合掌村に寄って、北陸または高山方面へ行くのだろうと想像できた。

| 結果的には、まず最初に向かったのが五箇山の相倉合掌造り集落であった。途中、南砺市の五箇山村にある、上平の道の駅で昼食。 道の駅の建物の後ろを流れる庄川の対岸に落差40mの「真背戸の滝」を見ることができる。2段の滝だが、水量が少なかったのか、それほど迫力を感じない。 村の中には、昔ながらの蔵が残っている。  |

真背戸の滝 |

昼食後、五箇山の相倉合掌集落へ。

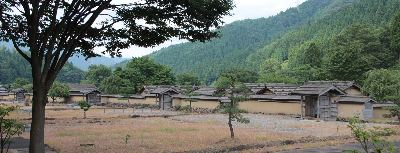

1995年、「白川郷・五箇山の合掌造り集落」が世界遺産に登録されたが、富山県の五箇山には、相倉、菅沼の二集落がある。相倉集落には20棟の合掌造りが現存し、約60人がここで生活している。

村の後方小高い丘に登ると、まるで異次元の姿が見渡せる。

集落を横切る旧五箇山街道

井波は瑞泉寺の門前町として発展し、「木彫りの里」と言われるように町中には多くの彫刻工房が並んでいる。また町の随所で彫刻が見られ、街灯には七福神などの木彫りが掲げられている。

木の香漂う石畳の瑞泉寺前通り

町中に掲げられている見事な木彫り

北陸随一の大伽藍を持つ井波別院瑞泉寺は、井波彫刻の粋が集められている。特に山門の一匹龍が見事で、鳥も恐れて寄り付かないという。

井波彫刻の代表的建造物の山門

井波彫刻の代表的建造物の山門

北陸随一の重さ3,400kgの梵鐘を持つ鐘楼堂

北陸一の大伽藍は歴史的木造建造物。

今日の泊まりは、近くを荘川が流れるホテル。砺波市にあるが、周りは森林と畑の静かな場所に建っている。

ホテルの窓から見た周りの景色

翌日、砺波のI/Cから北陸自動車道を金沢方面に走る。金沢、小松を越え、昔プレイしたことのある片山津ゴルフ場を横目にしながら加賀I/Cをおりて山中温泉に向かう。

途中、「月うさぎの里」に寄って今年の干支であるいろいろな兎を見る。ここは昨年末に来たところだ。

世界一大きな兎。日陰で寝そべってるだけ。

白黒のさしずめパンダ兎

山中温泉の祖・鎌倉武士長谷部信連を祀った長谷部神社を中心に走る「ゆげ街道」を通って温泉街に入る。

温泉街に並行して鶴仙渓が流れている。

赤色のユニークな形をした「あやとり橋」からこおろぎ橋までの遊歩道を歩く。

勅使河原宏氏デザインのS字形をした「あやとり橋」を渡って遊歩道におりる。

勅使河原宏氏デザインのS字形をした「あやとり橋」を渡って遊歩道におりる。

滝の水の流れを違った露出時間で撮影してみた。 左は1秒、右は1/4000秒。撮影に来ていたプロらしき人に聞いたら、「水しぶきを止めて写すなら、1/8000秒ぐらいで、もっとそばに寄ったらどうか、三脚を使わず手持ちで1秒は良く撮れましたね」と言っていた。 |

剣豪・佐々木小次郎の像 |

昭和42年から、遺跡の発掘が進み、当時の町並みや武家屋敷、民家、庭園などが次々に復元されている。ソフトバンク社のコマーシャルのロケ地としても使われ、一躍全国区となった。

広い庭の武家屋敷が並ぶ

庶民の家

土塀の続く町並みがコマーシャルで使われた。

当時の衣装を着た案内人と復元された井戸

立派な門構えの武家屋敷