�l�I���T�C���P�� ��\�I�ɉ؊X�E�싞�H |

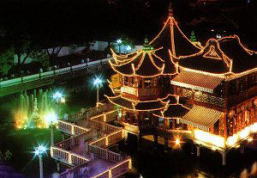

���C�g�A�b�v���ꂽ ���w�r�����������ԊO�� |

||||

�ʘō��� |

����ڂ̌ߑO�ɁA188�Q�N�d���ɂ���đn�����ꂽ��C�ő���T�@���@�E�ʘŎ��ɎQ�w�B�d�����C�s�̋A�H�A�~�����}�[�œ��肵���ʐ��̘ő����Q�̈��u����Ă���B �@�ʘō����́A�����P�X�T�����̎߉ޑ��ŁA���ʂ̐g�̂ɂ́A�q�X�C��m�E�����ߍ��܂ꂽ�����Șő��ł���B

|

||||

|

�@ �ߌ�A��Ԃőh�B�������B���Ȏw��̓�Ȃɏ��ƁA�����̋q���斱���ɂ�邨�}������B�n���ɂ�������炸�q�����͂��݂��炯�B �@���H�̗����ɂ͍s���ǂ��s���ǂ��A���^�Z�R�C�A�̖��A�����Ă���B�����y���̔_�Ƃ������c���n�т��1���ԑ���Ƒh�B�֓����B �@�h�B�͐��̓s�A���m�̃x�j�X�ƌ����邾�������āA������Ƃ���^�͂��Ԃ̖ڂ̂悤�ɑ����Ă���A�����̏��D��ό��D���s�������Ă���B �@�X�̒��ł͌}�t�ԂƂ��鉩�~��g�~����~�A���Ԃ��̉Ԃ����x���J���}���Ă��� |

||||

�@���E��Y�ɓo�^����Ă����ِ����͐����e�[�}�̖����ŁA�~�n�ʐςT�����̂����A��T���̂R���r��x����߂Ă���B ���̖��́A���l�N�x���r���̈�߁w�َҔV�א��x���痈�Ă��邪�A���݂̓��{�̐���������ƁA�܂��ɐَҁi�����ҁj�̐����ł���B |

���Ɍ���������f���� �������ِ��� |

||||

�Ջu�ɗ��Γ� |

�@2500�N�O�ɑh�B�ɓs��z���������̕�˂̂����Ջu�����͎s���̔����n�A�e���̏�ƂȂ��Ă���B �u�̏�ɂ́A�h�B�ōł��Â��A�X�U�P�N�Ɋ���������������B�����S�V���A�W�p�V�w�̗�������̓��ŁA�S�O�O�N���O����n�Ւ����ŌX���n�߁A���݂ł͖�P�T�x�X���Ă���B |

||||

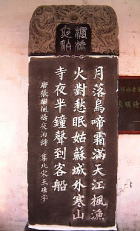

| �@���R���́A���X�A�T�P�X�N�ɑn�����ꂽ���A���̌㉽�x���Ď��Č����J��Ԃ����T���B�U�O�O�N��͂��߂Ɋ��R�A�E�����Z�ނ悤�ɂȂ��Ċ��R���ƌĂ��悤�ɂȂ����B �@���Z�̋��ȏ��ɍڂ��Ă����w�������G�e���đ��V�ɖ��¥���x�ŗL���Ȓ��p�̎��u�����锑�v�́A���̎��@���r���̂ŁA���̎��̐Δ肪�����ɗ����Ă���B |

|||||

���R���̏���̏� |

�@�u�����锑�v�̐Δ� |

������ |

|||

| �@ �@�h�B�͊ό��q���������߂��A�݂₰�������u����q�v���ɂ߂đ����B���̏�ɂ������A�����ł���B���܂łऎ��͂�ŁA��ɖ�����莝�����悤�Ɖ����t���Ă���B��������Ēʂ�߂���̂͑�ςȂ��Ƃł���B �@���̓��́A�h�B������H�ׂāA�h�B���B �O���ځA�o�X�Ŗ����������B�r�����鏊�œs�s�J���̌���ɏo��B�Â����Ƃ�c�����Ԃ��A�L�����H��ʂ��A���w�A�p�[�g�����݂��Ă���B |

|||||

| �@�P�T�C�U�N���O�ɓ��{�ŗ��s�����u��������v�Ƃ����̂ŁA����m����悤�ɂȂ��������̑����B �L���͂Q�C�R�O�O���u�A���i�̂R�{�����邪�A���[�͋͂��Q�`�R�������Ȃ��B���̂��ߋ��̕�ɂƂȂ��Ă���B���̓��Y�Ƃ��ẮA���̂ق��ɁA�L���뉀�Ŏg���Ă��鑾�ΐA�傫�ȃJ���X�L����̂�钿��i�^��j������B �@�ό��D�ɏ���Ď����R����ӂ̓��X�߂镗�i�́A�R���������悤�ł���B |

�������Z�ȑ��� |

||||

���b���� |

�@���R�ƌb�R�̓�̎R�Ɍׂ������b����������B �r�Ƌ��Ɖ�L�����a���������ŁA���Y�̑��ΐ��ӂ�ɔz�u����Ă���B �@�����ɂ́A����̒��l���H�ɂ���ēV�����̖��Ɛ�^���ꂽ�u�V������v���N���Ă���B�܂����R�̒���ɗ��T�d�̓��̂悤�ȃe���r��������̌i�F�Ɠ������Ď����B

|

||||

| �@��������싞�ւ͍Ăї�Ԃōs���B�����w�ł͏�ԑO�Ɏ�ו��̂w���������������B��C�ł͂Ȃ������̂ɂǂ������킯���낤�B��Ԏ��Ԃ͖�Q���ԁA�r���A�ԓ��̃g�C�����g���B���ɒ��a�Q�O�������炢�̊ۂ������J���Ă��邾���̂��̂ŁA�ォ�牺�̐��H��������B���ꗬ���ƌ�����ł���B�싞�w�ɒ����P�O�����炢�O�ɂȂ�ƁA�斱�������������Ă܂��A�g���Ȃ����邻�����B �@�싞����A�[�H�ɓ싞�_�b�N�Ɠ싞������H�ׂ�B�k���_�b�N�ƈ���āA�싞�_�b�N�́A����g���H�ׂ�B �@ �@�l���ځA�����ɂ���邩��̉J�͗l�̓V�C�������Ă���B �@�o�X�œ싞�ό��������B�싞�̊X�H���͗�|�������B�������A�����R�����炢�̂Ƃ���Őc���~�߂Ă���̂ŁA�}��������ԓ��֑傫������o���Ă���B�g�����Ȃ��ėt���ς����Ă���ƌ����ȗ̃g���l���ɂȂ邱�Ƃ��낤�B �@�P�X�U�W�N�Ɋ��H�������E��̒������ւ�싞���]�勴�͉���ŁA�c�O�Ȃ���S�e���悭�����Ȃ��B |

|||||

�@����̏�ǂ��c�����ؖ��́A�����Ɍ�������ő�̏��ł���B���͂R�S�����A��吔�P�R�̓싞��̐���Ƃ��đ����A���P�P�W���A���s���P�Q�W�������鋐��ȗ�������̏��ł���B

|

�싞��̐���E���ؖ� |

||||

���R�ˍՓ� |

�@�v���̕��ƌ���ꂽ�������J���Ă���̂����R���B �s�̒��S���̓��ɂ��鎇���R�̘[�ɂ����āA�����������Ɉ͂܂�Ē��������Q���̉��ɁA����������Փ�������B

|

||||

�Q���ɂ͂P�Q�̐Α������� |

�@���F���́A���������J�����^����̗˕�ŁA����ł͍ő�K�͂̂��̂ł���B�R�O�N�ȏ�̔N���ƂP�O���l�̐l���g���āA�P�R�W�P�N�Ɋ��������B

|

||||

| �@�싞�ό���A�l�엿����H�ׂė�Ԃŏ�C�֖߂�B��C�܂ł̂R���ԁA�斱�����₦�ԂȂ�����ɗ���B���H���͂������A���������ƂɁA�G����C���A�m�b�̗ւ�{�[���Ƃ������ߋ�A�G�ݕi�܂Ŕ���ɗ���B�����̂ŁA���{�l���悭�����Ă���B | |||||

���C�g�A�b�v���ꂽ���� |

�@��C�����������Ɍ������B�����͂P�T�T�X�N���H���A�P�X�N�������ĂP�T�V�V�N�Ɋ��������������̑�\�I�Ȓ뉀�ł���B�����͒��x�A�������̍Ō�̓��ŁA�����߁i�Q���V���E�Z�c�j�ƌĂ�A��Ƃ��Q�q�̓������݂�H�ׁA�����p�ɏ��������ԉ┚�|���A���̓��̂����Ɏg���s�������ƌ����Ă���B��������ʊJ������Ƃ������ƂŁA�����q�ő卬�G���Ă���B���ꐧ������A���ɓ���Ȃ��l���A�������̌W����x���Ƒ化�܂��Ă���B��X���A�������璭�߂邾���ŁA���ɓ���̂͂�����߂��B �@�[�H�̏�C�����ŏo�Ă���������i�V���E�����|�E�j�́A�������肵�����t���łȂ��Ȃ��̂��̂ł������B |

||||

| �@��A��C�G�Z�c�̌��������ɍs���B�u���̃T�[�J�X�����Ȃ���Ώ�C�ɂ����Ӗ����Ȃ��v�ƌ����邾�������āA�����x�ȉ��Z�������Ă����B���ɁA���a�P�O�����炢�̋���̋��Ԃ̒��ŁA�S��̃I�[�g�o�C���҃X�s�[�h�ő����鉉�Z�ɂ́A�v�킸����Ԃ��Ă��܂��قǂ̔��͂�����B |  �Ў�Ŏ��X�Ɖ����閭�Z |

||||

| �@�ŏI���A�������z�e�����o�ď�C��`���疼�É��A��B��C��`�ł̏o���R���͂���قǎ��Ԃ������炸�A�ق��Ƃ����B | |||||